Les choses qui entrent par les oreilles prennent un chemin bien plus long et touchent bien moins que celles qui entrent par les yeux, lesquels sont des témoins plus sûr et plus fidèles.

Extrait de l’Épître aux Pisons (dit Art poétique) d’Horace.

Lire des documents, décrire les images, les lieux, les actions, les mimiques… représentent une grande partie du rôle de l’AESH – AVS.

Lire un document

La plupart des documents scolaires se comprennent autant par les indications visuelles (informations extralinguistiques, paratexte, cotexte…) qu’ils comportent que par les mots écrits.

L’organisation de la page, la disposition et à la mise en forme du texte : titres, sous-titre, paragraphes, légendes, illustrations… :

- repère les éléments qui répondent aux différents besoins (information, consignes, distraction)

- permet d’anticiper le contenu fait ressortir les éléments importants

- améliore la lisibilité

- hiérarchise les informations

- oriente le regard pour diriger la lecture

Un premier coup d’œil ou un rapide survol du document permet aux élèves voyants de glaner ces précieux indices visuels. Ce sont ces informations qu’il faut tenter d’apporter aussi à l’élève aveugle.

![]() Avant de commencer la lecture : lister les différents éléments: texte, questions, vocabulaire, schéma, illustration, tableau… et préciser la relation entre eux (« c’est un texte, et ensuite il y a 5 questions portant dessus »).

Avant de commencer la lecture : lister les différents éléments: texte, questions, vocabulaire, schéma, illustration, tableau… et préciser la relation entre eux (« c’est un texte, et ensuite il y a 5 questions portant dessus »).

L’intention de lecture (pour quoi lire ce texte ?) doit être évidente.

![]()

![]()

![]()

À l’intérieur d’un élément, commencer par le plus important, même si c’est écrit à la fin (auteur, date, œuvre dont le texte est extrait…).

Préciser les mises en forme quand elles sont utiles à la compréhension : titre, paragraphes, gras, souligné, italiques, en couleur, encadré… en indiquant la signification (par exemple : « le premier paragraphe est en italique parce que c’est l’explication du contexte, pas le texte lui-même »…).

Si le texte est long, faire des pauses régulières pour vérifier la compréhension.

Décrire des images

L’image prend de plus en plus de place dans les manuels scolaires (fréquemment jusqu’à 50%), avec des objectifs comme :

- attirer l’œil, donc l’attention

- être plus explicite qu’un texte

- simplifier l’effort d’interprétation et de compréhension

- rendre l’apprentissage plus agréable

- faciliter la mémorisation

- parler à l’affectif

- donner accès en classe à des choses visibles à l’extérieur, ou loin

- servir de preuve ou de source

L’image n’est pas juste au service du texte, elle a une fonction pédagogique propre.

Pour un élève aveugle de naissance, la description, forcément sommaire, de l’image, ne remplit que très peu ces rôles puisque les informations intrinsèques à l’image lui seront restituées sous forme de texte !

Pour lui, l’objectif sera différent. L’image décrite peut:

- le rendre simplement conscient de qu’ont les autres élèves comme support

- augmenter sa culture générale

- être l’occasion d’une leçon de chose

![]()

![]()

Donner directement les informations contenues dans l’image, y compris si c’est l’objet d’un exercice puisque infaisable pour l’élève aveugle (ex: signature d’un dessin alors qu’on en demande l’auteur). En langues, quand l’image sert à deviner le sens des mots inconnus, l’exercice de description se transforme en exercice de traduction.

Décrire plutôt que de coller simplement des noms, (aux objets, aux gens…), ce qui reviendrait à utiliser une terminologie déjà toute conceptualisée qui empêcherait l’élève de se former ces concepts.

Expliquer avec des mots correspondants au vécu de l’élève: Dire « un jaguar ? C’est comme une panthère mais qui vit Amérique du Sud et qui a des tâches un peu différentes. » n’est pertinent que si l’élève sait ce qu’est une panthère. Selon son âge et ce qu’il dira connaître, partir de ce qui aura un sens pour lui (l’évocation du chat ?).

Décrire un film, un spectacle

Faute de temps pour tout décrire :

![]()

![]()

Signaler absolument les changements de lieux, de personnages présents dans la scène.

Noter les éléments qu’on n’a pas eu le temps de décrire pour y revenir plus tard.

Décrire les lieux

![]()

![]()

Décrire l’intérieur de chaque salle de classe : comment sont agencées les tables et chaises, où se trouvent le professeur, le tableau, les armoires, les portes, les porte-manteaux ? Où est la rue, le couloir, la salle communicante ?…

![]()

![]()

Commenter la vie de classe.

Aider l’élève à rester le plus possible conscient de son environnement, ce qui lui permettra de mieux participer, se concentrer, mémoriser…:

![]()

![]()

Nommer à qui s’adresse qui, si les personnes ne l’ont pas déjà fait elles-mêmes.

Dire si les élèves lèvent le doigt, quel élève va au tableau, ou se lève pour répondre…

Signaler si le professeur projette des éléments au tableau, s’il prend le cahier d’un élève, si il écrit quelque chose au tableau…

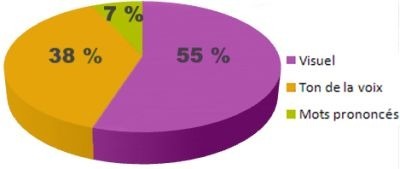

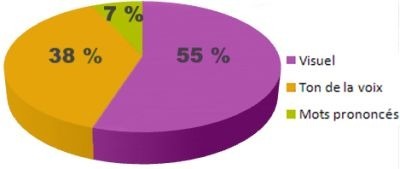

Il est admis par tous les spécialistes que la communication non verbale est prédominante. Le chercheur américain Albert Mehrabian a estimé à 93% la part des éléments non verbaux dans la communication entre deux personnes.

Les gestes et les mimiques, qui échappent totalement à l’élève aveugle, représentent 55% du discours !

![]()

![]()

Ce que l’on fait, soi-même, fait partie des choses qui doivent être dites :